飲水は災害用に蓄えてるが…断水時の対策におすすめの雨水タンク

電気と水の関係

昔から災害が無くて、「今まで災害はまったく無いからこの土地は平気」という認識を各地に勝手に思っていましたが…

もうそれも過去の話です。

■2022年9月24日の台風15号の影響で静岡県にて最大6万3000戸による断水が翌月10月6日まで起こりました。

最近の災害は警戒してない地域にも、突然降りかかるようになってきました。

しかも最近はオール電化を始め、電気なしに生活するのは大変になってます。

そもそも水を供給する施設に電気が来なければ、家庭へ水を供給する事ができません。

昔ながらの井戸水で生活している住宅も、結局は地下から吸い上げる時に電動のポンプが必要になり、電気が来なければ水はつかえません。

今ではマンションなども、高層化していて水を上まで運ぶにも、電気が必要です。

それが電気が来ない状態になるとあらゆる、水不足に陥ります。

水を給水場所まで長時間並んで、もらいに行きそれを階段で持って上まで歩くのも大変ですね。

最近のニュースなどでも停電による水不足の深刻性が話題にもなっています。

災害時の断水でトイレの水不足が深刻

その中でも飲水はある程度備蓄していたり、ペットボトルでの災害時の給水もいち早く行い、少しの間しのげば、飲料水に関しては助けになりますが、それでも災害時の水は貴重。

その貴重な水は生活用水も深刻で、一番の困りごとは「トイレの水」になります。

災害時での必要な物の中でのアンケートでも常に上位にくるのが、このトイレの水です。

人は生きていくには必ずトイレを利用しています。

しかしその水が無ければどうでしょう…

考えただけでもかなり「ぞっと」してしまいます。

それが1日2日ならまだしも、5日…1週間…2週間となると…

もうこうなると地獄ですね。

そこで日頃からの備えが必要となります。

備えるなら日頃の雨水

トイレの水が無いとは言っても、備えるとしたらぱっと思いつくのが【携帯型のポータブルトイレ】ですね。

これはこれで便利で【安心感も確保】できるのでぜひ防災用品に入れておきたいアイテムの一つです。

そして今回私が紹介するのは大量の水を確保できる「雨水タンク」の紹介になります。

この雨水タンクは戸建て住宅なら、雨水タンクを雨樋に連結すれば自動で、雨水を大量に貯める事ができます。

またマンションなどの雨樋が連結できない所でも、ベランダに置いて日頃そこに水を入れておけばそれだけで、災害時の貯水・予備水になります。

こうやって飲めない水を蓄えておくだけで、トイレの水はもちろん、通常時でもガーデニングの水やりやベランダや玄関の掃除にも使えますね。

貯水量もピンきりで50Lから1200Lまで幅広くタンク容量があるので、生活スタイルや家族構成で選ぶ事ができます。

最近では洋風の庭に置いても恥ずかしくない、お洒落な雨水タンクも発売されていていて、デザインの観点から選ぶ事も可能になってきています。

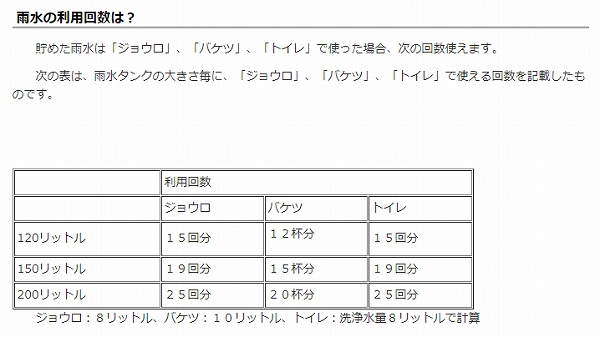

トイレ1回分の量は何リットル?水量を見て容量を決めよう

この表からみても120L位から家庭での貯水が目安になりそうですね。

昔のトイレは1回流すのに20リットル位使用していましたが、最近のトイレは節水技術も各段に上がり1回で流すトイレの水の量は4リットル~5リットルといわれています。

自身の家庭のトイレの使用量の確認は大事ですね。

昔から比べるとかなり節水になっていると思いますが、断水になった場合この量の水を用意するのは大変ですね。

トイレ用の水を2リットルのペットボトルで溜めていても一瞬で無くなってしまいます。

自身のトイレの1回流す量と家族の人数と1日で使用する回数をトータルで計算しておく事も大事ですね。

地方自治体によっては助成金・補助金

こちらは参考までに、東京都品川区の助成金の説明になります。

このように住んでる場所によりますが、助成金・補助金が出る所もあるので、お住まいの自治体の下調べをしておくと良いでしょう。

役に立たなくなる防災とは?防災意識のアップデート

災害が起きる前に備える大切な行動の一つが防災になります。

しかしこの防災も時が経つと周りの変化やモノの劣化や家族の生活環境の変化などで、数年前の防災で役に立たなくなる防災があります。

・避難経路も道が変わっていたり、新しい危険な道になっていたりする。

・非常食や非常用水など賞味期限が切れているものがある。

・家族の生活習慣が変わっていて連絡のつく時間や連絡の取り方の変化。

・ポータブル電源やモバイルバッテリーの電気の残量やライト類の電池切れ。

などその他にいろいろあります。

小まめに防災に対して意識を高め、一定期間の間でチェックしアップデートする事が大事になります。

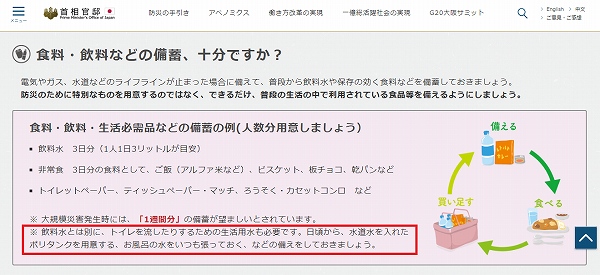

防災用品のチェック

内閣官房内閣広報でも下記のような防災用品を紹介しています。

下記ないモノは最低限揃えて、なおかつ家にあるものは期限など確認しておきましょう。

■非常用持ち出しバッグの内容の例(人数分用意しましょう)

●飲料水、食料品(カップめん、缶詰、ビスケット、チョコレートなど)

出典:内閣官房内閣広報

●貴重品(預金通帳、印鑑、現金、健康保険証など)

●救急用品(ばんそうこう、包帯、消毒液、常備薬など)

●ヘルメット、防災ずきん、マスク、軍手

●懐中電灯、携帯ラジオ、予備電池、携帯電話の充電器

●衣類、下着、毛布、タオル

●洗面用具、使い捨てカイロ、ウェットティッシュ、携帯トイレ

※乳児のいるご家庭は、ミルク・紙おむつ・ほ乳びんなども用意しておきましょう。

物の他にも家族との打ち合わせや避難経路と避難所の確認をしておきましょう。

キャッシュレス決済に慣れている人も私も含めて多いと思いますが、もし停電期間が長引けば買い物も結局は現金が必要となるので現金の準備もある程度準備する事も考えておきましょう。

これからは梅雨や台風の時期も警戒

そしてこれから梅雨に入り、豪雨災害も警戒する必要もあるので住んでる所の地形やハザードマップの確認などしておく事も大事になります。

国土交通省やお住まいの自治体のホームページにもハザードマップは掲載されていると思いますので、一目通して自宅のおかれてる状況確認をしておくといい思います。

そしてここ近年の「観測史上初」という言葉が次から次へと出てくる時代なので、想定外の事もあると自覚し想定外の事も心に入れながら行動する必要もあります。

災害は来てから、水が必要になってから、では遅いのです。

防災意識を高めて、日頃の準備が大切です。

合わせて読みたい記事

関連外部リンク

・首相官邸 HP

https://www.kantei.go.jp/jp/headline/bousai/sonae.html

・京都府 建設交通部水環境対策課 HP

https://www.pref.kyoto.jp/gesuido/amamizu.html