老後の地方移住は危険?中高年を悩ます基本インフラ崩壊の波と日本の未来の行方

老後の暮らしとインフラへの不安

地方移住や田舎暮らしは静かな環境や自然の豊かさそして都会にはない自然とのふれあいと都会独特のギスギスが無いのが魅力の一つですね。

近年では定年後の移住だけでなくFIREを目指す30代/40代/50代/60代が「早めに田舎で生活基盤を整える」選択肢をとるケースも増えてきました。

その中の一人は私も含まれています。

しかし都市部から離れるほど無視できないのが近年ニュースでも話題になっている「インフラの不安」です。

今回はあえて基本的なインフラだけに絞って考えたいと思います。

なので電気・水道・ガスといった生活の基盤そして道路や公共交通、治水や防災を担う国土交通省の事業など、普段は当たり前に使えるものが脆弱になることで、老後の安心が大きく揺らぎます。

本記事では中高年の老後生活を前提に【田舎暮らし/地方移住】におけるインフラ不安を整理し、私自身の考えを交えて私も気になる未来の日本を考えながら老後生活にあたっての不安がある視点を基本的な各項目毎にまとめます。

今はAI時代に突入してより世界規模でゲームチェンジ(大きな変化革)の時代に突入しました。

そこの情報も取り入れ時代に取り残されないように自身の知識もアップデートしていかないといけません。

そしてこの記事は時事に合わせてその都度最新の情報をアップデートし記事内容を更新していきます。

またこれらの基本的なインフラに関してより深く詳しく掘り下げた記事もアップ予定です。

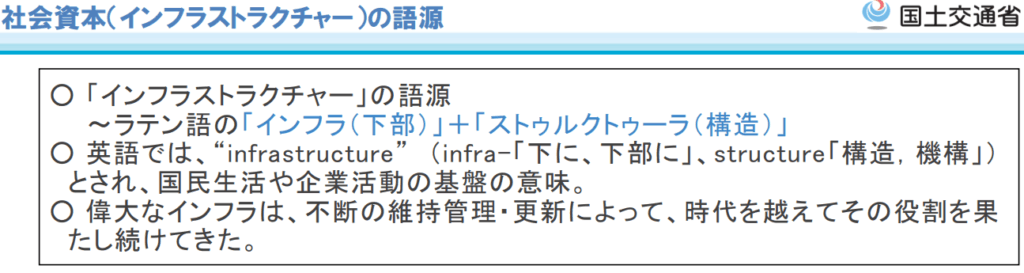

インフラとは何の略?

よくニュースなどで聞くインフラとは「インフラストラクチャー」の略で国民生活の基盤の意味です。

主に電気や水道やガスや道路などの国民が生きて生活していく上で私達税金も投入し必ずお世話になるサービスの一つです。

現状日本の人口というのは超高齢化社会と超少子化社会という問題を抱えており、この行く先にはインフラという不安を考えなくては老後生活を考える上でもしっかり勉強や情報を得る事が重要だと私は思います。

電気インフラの不安とこれから

■送電網と老朽化

田舎や地方は都市部に比べ地方の電線・変電設備は更新が遅れている地域が多いのが現実です。

近年の異常気象の災害時の停電復旧が都市部より遅れることも珍しくありません。

■再生可能エネルギーとの関わり

一方で地方は太陽光・風力など再生可能エネルギーの拠点になるケースも多く、地域によっては「自家発電・売電」が生活に組み込まれています。

ただし設備トラブルや今後の老朽化や天候依存リスクがあるため、完全な安心にはつながりません。

老後に安心して暮らすためには「電気は供給されて当たり前」という考えを捨て、自家用の小型発電機ややソーラーパネルや蓄電池(ポータブル電源)を備えることが必須になると感じています。

水道インフラの不安とこれから

■老朽化した水道管

厚生労働省のデータによれば、日本の水道管の多くが40年以上経過しており、更新が進んでいない自治体も目立ちます。

地方では人口減少により水道事業の採算が合わず、値上げや破綻や統合の動きも出ています。

■生活用水の確保

田舎では井戸水や簡易水道に頼る地域も少なくありません。

安全性の検査が不十分な場合、飲料水としての利用にリスクが伴います。

独身で暮らす場合、特に「誰かに任せられない」分、自分自身での備えが重要になります。

浄水器の常備、安全性の検査の上で井戸や雨水タンクの設置など、小規模な自給体制が老後の安心感を高めると考えます。

ガスインフラの不安とこれから

■都市ガス vs プロパンガス

都市部では都市ガスが主流ですが、地方ではほぼプロパンガス(LPガス)です。

プロパンは災害時の復旧が早いというメリットがある一方、価格が都市ガスより高いというデメリットもあります。

■料金と生活コスト

老後資金を重視する中高年にとって、毎月の固定費は大きな問題です。

プロパン料金の高さは見逃せない課題であり、複数業者の比較やガスを止めオール電化などの工夫が必要になります。

調理や暖房に関してはオール電化+太陽光発電+ポータブル電源という組み合わせを検討するのも現実的です。

FIREを視野に入れるならインフラに依存しすぎない暮らし方を設計することが「支出削減=FIREの実現」に直結すると考えます。

国土交通省が担う事業と田舎暮らしの現実

■道路・公共交通の維持

国土交通省は道路・鉄道・港湾・河川などを管理していますが、地方では人手不足や利用者減少によってバスや鉄道の廃線が続いています。

老後に車が運転できなくなった時、移動の自由をどう確保するかは切実な課題です。

■防災・治水・インフラ整備

大雨や地震など自然災害の多い日本では、防災インフラが生命線です。

地方移住先を選ぶ際には、自治体のハザードマップや国交省の防災情報を確認することが欠かせません。

田舎や地方からすれば東京都内の都営バスでさえ、人手不足で減便という怖さは計り知れないですよね。

国の事業を待つだけではなく、「地域住民同士の支え合い」や「民間サービス(買い物代行や移動支援)」をどう活用するかが老後の鍵になります。

特に独身者にとっては、孤立を避ける意味でもコミュニティとのつながりが不可欠だと思います。

独身思考とFIREの観点から見えること

老後や移住生活において「家族がいない=自分で決断・準備を進める」ことが前提になります。

・家計の支出を徹底的に見直す

・インフラ不安を自助で補える準備をする

・コミュニティやサブスク型サービスを賢く利用する

・代行者(身元保証)の確保

※入院時や施設入所時の身元保証人、緊急連絡先を担ってくれる専門業者(身元保証サービス)やNPOとの契約。

こうした考え方が「老後不安を減らす」と同時に「FIRE的にミニマルで持続可能な暮らし」へとつながります。

まとめ インフラの不安と未来への備え

田舎暮らしや地方移住は、自然や静けさと引き換えに、電気・水道・ガス・交通といったインフラ面でのリスクを抱えています。

もちろん今回は基本インフラに関しての内容ですがその他にも病院やスーパーや銀行などのインフラも考えなくてはいけない項目です。

しかしその不安は、「自助の工夫」「地域の協力」「国や自治体の施策を把握する力」で補うことが可能です。

独身でFIREを視野に入れる私自身の視点としては、完全に安心できるインフラなど存在しない。

だからこそ最低限の備えを整え、自分で生活をデザインする覚悟が大切だと考えています。

老後や未来を語るとき、不安は避けられません。

ただし不安を直視し備えることこそが、地方での豊かな暮らしへの第一歩だと思います。