【2024年更新】2021年最新の地震予測地図を公表!全国地震動予測地図とは?各地のリスク

【2024】最新の大規模な地震情報更新

報道発表日

令和6年1月1日■地震の概要

出典:気象庁

・マグニチュード 7.6(暫定値)

・場所および深さ

【石川県能登地方】(輪島の東北東30km付近) 深さ 16km(暫定値)

・検知時刻

(最初に地震を検知した時刻) 1月1日16時10分

・発生時刻

(地震が発生した時刻) 1月1日16時10分

【2022】最新の大規模な地震情報更新

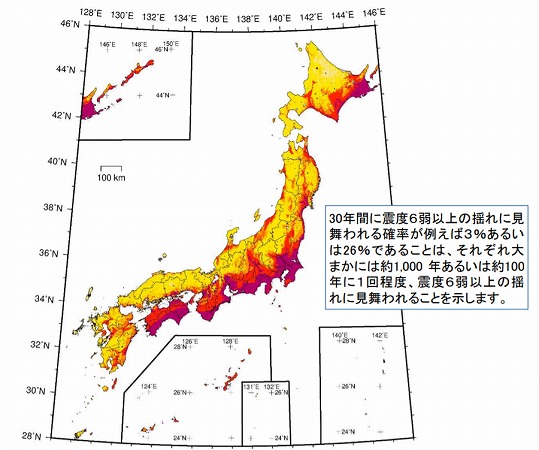

2021年3月に政府の地震調査委員会は、日本各地でこの先30年以内に震度6弱以上が起こる予測値の地図のデータ最新にして2020年版として2021年に公表しました。

今回の予測確率は大きく高くなる都道府県もあるので、改めて自分の住んでる所の地震の確立を把握してそれに備えた防災の準備をしてく事が大事になります。

なので、この記事を読み終わったら一度、家族を巻き込んで地震への防災チェックしてみると良いと思います。

報道発表日

令和4年(2022年)1月22日■地震の概要

出典:気象庁

・マグニチュード 6.6(暫定値;速報値の6.4から更新)

・場所および深さ

【日向灘】 深さ 45km(暫定値;速報値約40kmから更新)

・検知時刻

(最初に地震を検知した時刻) 1月22日01時08分

・発生時刻

(地震が発生した時刻) 1月22日01時08分

■令和4年(2022年)3月16日23時34分

福島県沖の地震

北緯37度40.8分

東経141度36.3分

深さ57km

規模(マグニチュード)6.1■令和4年(2022年)3月16日23時36分

出典:気象庁

福島県沖の地震

北緯 37度41.8分

東経 141度37.3分

深さ 57km(暫定値:速報値の約60kmから更新)

規模(マグニチュード)7.4(暫定値:速報値の7.3から更新)

2019年2月26日地震調査研究により発表東北~関東地方沖 M7.0級の確率90%以上

東北地方の沖~関東地方の沖で今後大きな地震が起きる確率を、政府の地震調査研究

が出し、今後大きな大地震が起きる危険性を示した。

東北地方の沖~関東地方の沖での大きな地震確率が今後30年で90%以上と驚きの確率を発表した事により、驚いた人もいるでしょう。

2011.3.11の東日本大震災から10年以上経過しました。

もうその頃生まれた子供はあの震災を経験していない年代になっています。

その子達にとっては2011.3.11の東日本大震災は過去の歴史の中での実感の無い出来事に感じてしまいます。

そして昨今の日本は災害の種類も増え、地震、竜巻、土砂、水害、などいろんな災害が猛威をふるい始めました。

停電、断水、陸の孤島、帰宅難民、ガソリンスタンドの長蛇の列、パン、おにぎり、カップ麺などの食品の売れきれ、電池・ライト・充電器など電化製品の売り切れ、必要な日用雑貨の売り切れ、他にもいろいろ

などこれまでに経験した事ない混乱がありました。

2021年やはり起きたM7以上の大きな地震

宮城と福島で震度6強の地震 マグニチュードは7.1と推定

13日午後11時8分ごろ、福島県と宮城県震度6強の揺れを観測する地震がありました。

この地震により、日本の沿岸では若干の海面変動があるかもしれません。

出典:NHK

東北地方の沖~関東地方の沖での大きな地震確率が、今後30年で90%以上と2019年の時点で政府の地震調査研究が発表していて、当サイトでも防災意識を高める為にも記事にして注意喚起をしていました。

全国地震動予測地図とは?

そもそもこの「地震動予測地図」というのはどこの機関の情報なのかは気になる所です。

今回紹介している「地震動予測地図」のデータは【国の地震調査研究推進本部】によって作られている予測地図になります。

「全国地震動予測地図」は、将来日本で発生する恐れのある地震による強い揺れを予測し、予測結果を地図として表したものです。

国の地震調査研究推進本部により作成されています。

「全国地震動予測地図」は、地震発生の長期的な確率評価と強震動の評価を組み合わせた「確率論的地震動予測地図」と、特定の地震に対して、ある想定されたシナリオに対する強震動評価に基づく「震源断層を特定した地震動予測地図」の2種類の性質の異なる地図から構成されています。

出典:地震調査研究推進本部

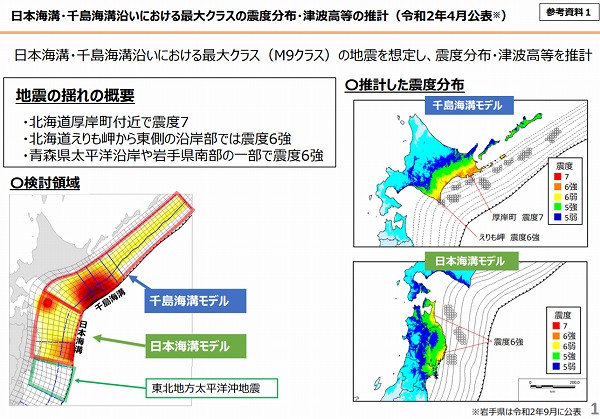

日本海溝・千島海溝沿いで最大M9クラスの地震

2022年3月22日に千島海溝や日本海溝(北海道から東北の沖合)でM7(マグニチュード)クラスの地震が起きた場合、国はさならる巨大地震が来るかもしれないという考えのもと、より一層普段から注意・防災・備えをするよう呼びかける方針を報告書にまとめ発表しました。

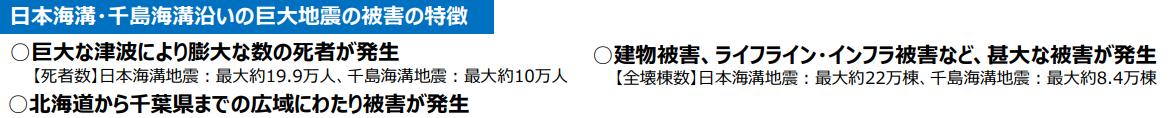

2021年12月末にニュースにもなった「日本海溝・千島海溝沿いで最大9クラスの大地震」が起きた場合の被害者の人数や震度分布・津波の高さなどまとめた情報を内閣府が公開しました。

今回想定した日本海溝・千島海溝沿いの巨大地震は、最新の科学的知見に基づく最大クラスの地震であり、東日本大震災の教訓を踏まえ、「何としても命を守る」ことを主眼として、防災対策を検討するために想定したものである。

出典:内閣府ホームページ 防災情報

| ■建物の被害予測 | |

| 日本海溝 全壊棟数 | 全壊棟数:約 220 千棟~約 220 千棟 |

| 千島海溝 全壊棟数 | 全壊棟数:約 81 千棟~約 84 千棟 |

| ■人的な負傷者予測 | |

| 日本海溝モデル | 負傷者数:約 3.3 千人~約 22 千人 |

| 千島海溝モデル | 負傷者数:約 2.6 千人~約 10 千人 |

| 人的な死者予測 | |

| 日本海溝モデル | 死者数:約 6 千人~約 199 千人 |

| 千島海溝モデル | 死者数:約 22 千人~約 100 千人 |

2021年群発地震

12 月9日にトカラ列島近海(小宝島付近)の深さ約 20 ㎞で M6.0(速報値)の地震が発生した。

この地震により、鹿児島県(十島村)で最大震度5強を観測した。

この地震の発震機構は北西-南東方向に張力軸を持つ正断層型(速報値)で、

陸のプレート内で発生した地震である。トカラ列島近海では、12 月4日から地震活動が活発になっており、9日 12 時までに震度1以上を観測する地震が 233回、このうち震度3以上を観測する地震が 16 回発生するなど、地震活動は継続している。

出典:地震調査研究推進本部

2021年はトカラ列島など各地で異常な群発地震が続いています。

この群発地震がある時は、大きな地震がどこかで起こる前触れなどでも注目を集めている現象とも言われています。

トカラ列島の群発地震は1日に100~200回など異常な群発地震が起こっていて各地で防災の意識が高まっています。

このトカラ列島はフィリピン海プレートがユーラシアプレートの下にもぐり込む所からくるモノだといわれており、各研究者が今も大地震の関連などで研究しています。

大地震の予測にはいろんな信憑性の無い情報も出回っています。

決して予測や噂で大きくパニックになって騒がずに、正確な情報をとりきちんと取捨選択し自身の防災に備えるかが重要だと思います。

残念ですが現在地震の予測は難しいですが、正しく恐れる事は大事で日頃から防災の意識を高めて防災の為の準備はしておきましょう。

2020年版2021年3月発表の全国地震動予測地図

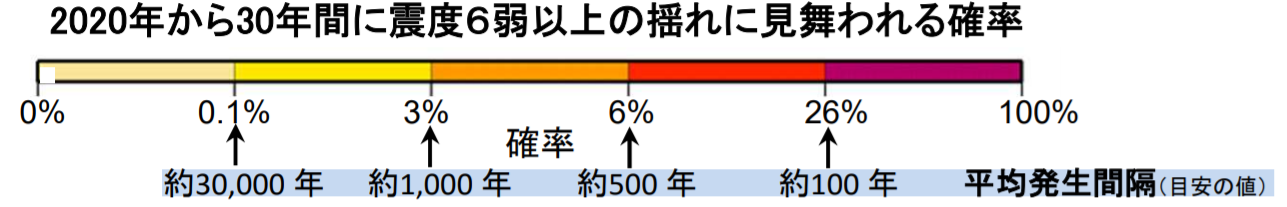

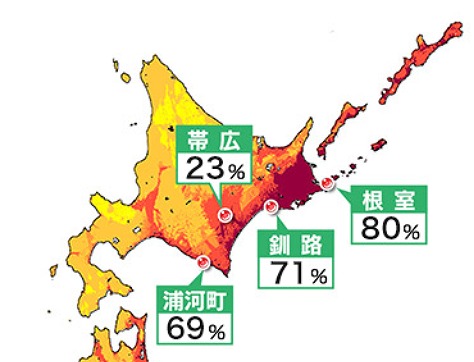

そしてこの地図は「2020年から30年間に震度6弱以上の揺れに見舞われる確率」を示しています。

各地の予測確率

この予想確率はこのような平均発生間隔になっていいます。

北海道

北海道の確立は下記のようになっています。

| 根室市 | 80% |

| 釧路市 | 71% |

| 帯広市 | 23% |

| 浦河町 | 69% |

東北地方

東北地方の確立は下記のようになっています。

| 青森市 | 5.0% |

| 秋田市 | 10% |

| 仙台市 | 7.6% |

その他の地域も微増ながら確率は上昇しています。

■令和4年(2022年)3月16日:福島県沖の地震/M7.4

上記の様に確率が低くなっても起こるのが地震の怖い所です。

決して油断せず防災意識だけは高めておきましょう。

中部北陸地方

確率は低いとはいえ地震大国の日本なので黄色だから安心とは限りません。

石川県能登地方では、令和2年(2020年)12月から地震活動が継続しており、令和6年1月1日16時10分頃の石川県能登地方の地震により、最大震度7を観測するなど能登半島を中心に強い揺れを観測しました。

今回の地震及び令和2年12月以降の一連の地震活動について、陸域でマグニチュード7.0以上かつ最大震度5強以上の基準を満たしたことから、名称を「令和6年能登半島地震」と定めました。

■令和6年(2024年)1月1日:石川県能登地方/M7.6

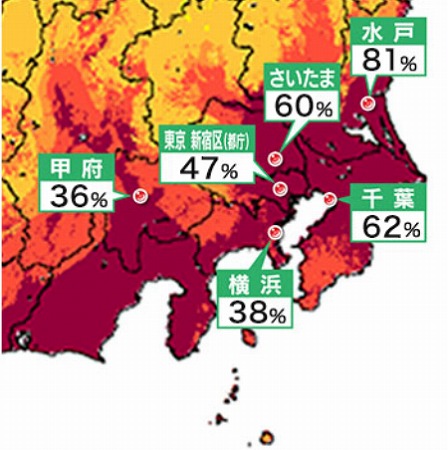

関東甲信地方

関東地方の確立は下記のようになっています。

| 水戸市 | 81% |

| 千葉市 | 62% |

| さいたま市 | 60% |

| 東京 | 47%(新宿区の都庁) |

| 横浜市 | 38% |

| 甲府市 | 36% |

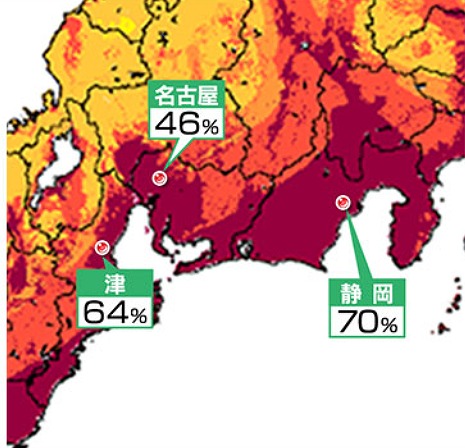

東海

東海地方の確立は下記のようになっています。

| 静岡市 | 70% |

| 名古屋市 | 46% |

| 津市 | 64% |

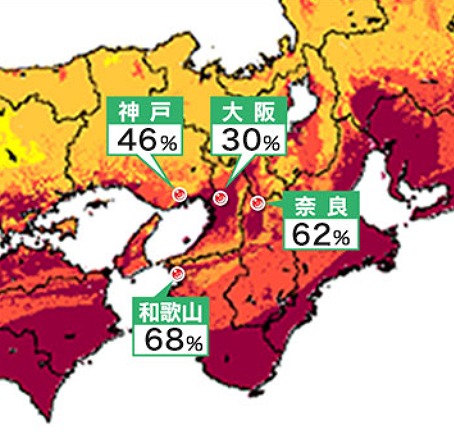

近畿

近畿地方の確立は下記のようになっています。

| 奈良市 | 62% |

| 大阪市 | 30% |

| 神戸市 | 46% |

| 和歌山市 | 68% |

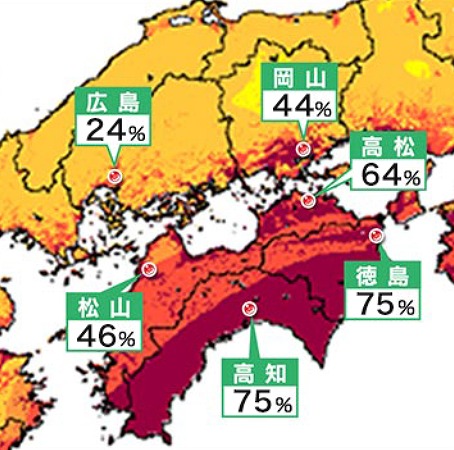

中国地方 四国

中国地方と四国の確立は下記のようになっています。

■中国地方

| 岡山市 | 44% |

| 広島市 | 24% |

■四国

| 高知市 | 75% |

| 徳島市 | 75% |

| 高松市 | 64% |

| 松山市 | 46% |

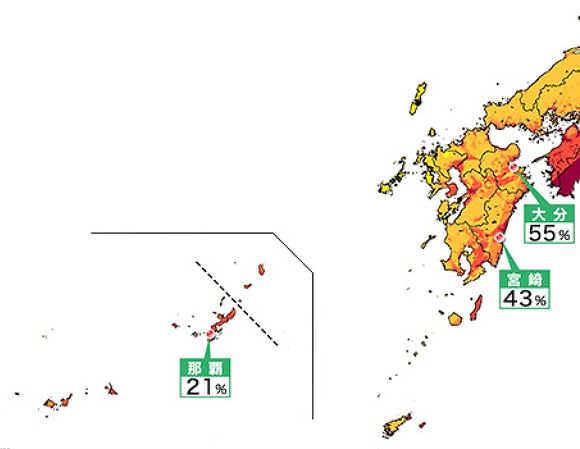

九州地方 沖縄

九州地方と沖縄の確立は下記のようになっています。

■九州地方

| 大分市 | 55% |

| 宮崎市 | 43% |

■沖縄

| 那覇市 | 21% |

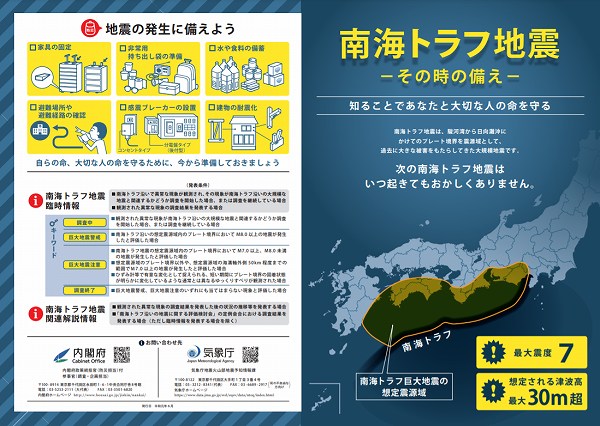

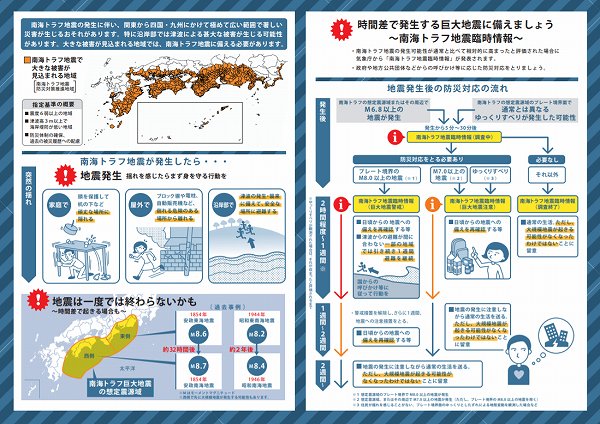

「南海トラフ地震臨時情報」とは?南海トラフ地震ーその時の備えー 気象庁

南海トラフ地震の発生可能性が通常と比べて相対的に高まったと評価された場合に気象庁から「南海トラフ地震臨時情報」が発表されます。

南海トラフの想定震源域またはその周辺でM 6. 8 以上の地震が発生

出典:気象庁

南海トラフ地震の想定震源域内で発生した地震ですが、南海トラフ地震との関係を調査するマグニチュードの基準未満の地震です。なお、地震活動等については気象庁で注意深く監視しています。

出典:気象庁

上記の2022年1月22日に発生したマグニチュード 6.6地震ですが、上記のようにマグニチュード6.8以上で「南海トラフ地震臨時情報」が発表されるようです。

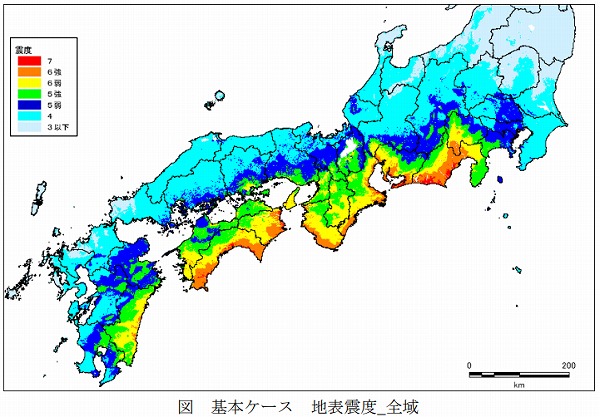

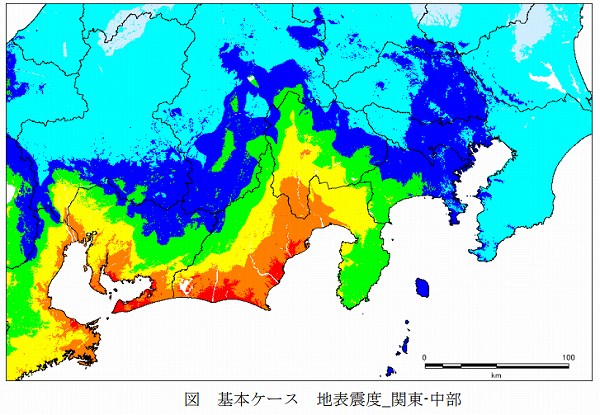

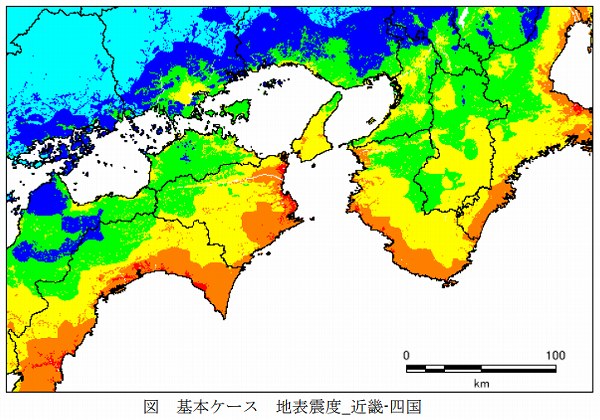

2025年最新 南海トラフ地震の被害想定公表

内閣府は中央防災会議防災対策実行会議の下に設置された「南海トラフ巨大地震対策検討ワーキンググループ」にて2025年3月31日に南海トラフ地震の被害想定を約10年ぶりに公表しました。

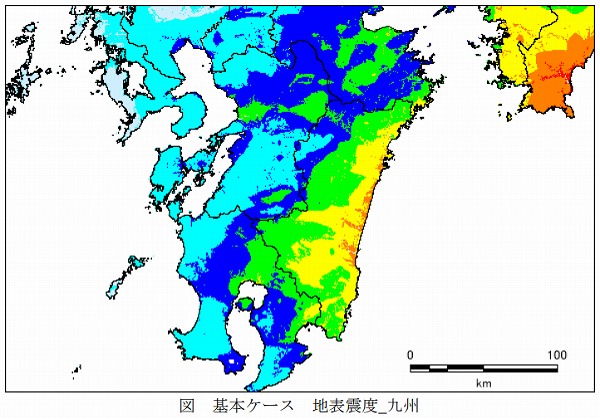

基本ケース 地表震度 全域

基本ケース 地表震度 関東/中部

基本ケース 地表震度 近畿/四国

基本ケース 地表震度 九州

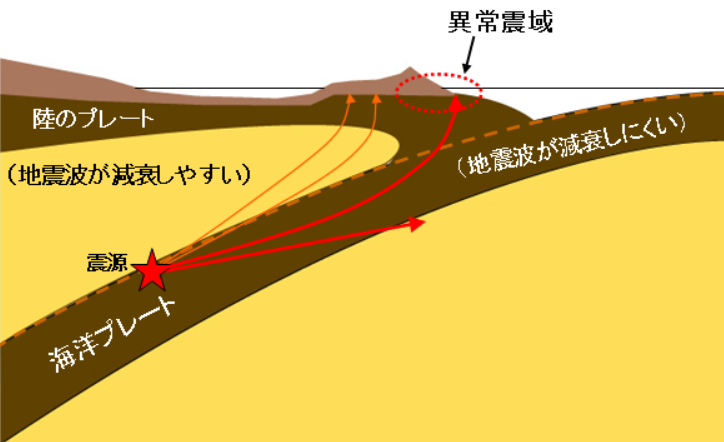

深発地震による異常震域とは?

あまり聞き慣れない「深発(しんぱつ)地震」という地震の名称ですが、こういった地震も過去にはあり不思議な地震だなと記憶に残ってる方もいらっしゃると思います。

震源が非常に深い場合、震源の真上ではほとんど揺れないのに、震源から遠くはなれた太平洋側の場所で揺れを感じることがあります。

出典:気象庁

この現象は、「異常震域」という名称で知られています。

原因は、地球内部の岩盤の性質の違いによるものです。

■2007年(平成19年)7月16日の京都府沖の地震(深さ374km)

■2015年(平成27年)5月30日小笠原諸島西方沖の地震(深さ682km)マグニチュード8.1の地震では遠く離れた関東でも震度5強や5弱

■2022年(令和4年)11月14日の三重県南東沖の地震(深さ350km)マグニチュード6.1の地震では遠く離れた関東や東北でも震度4

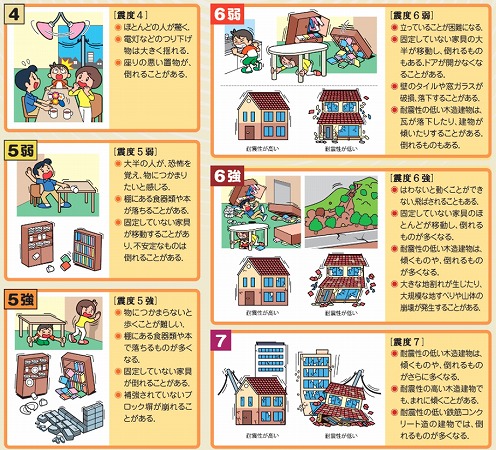

今回の地図で確率が低い所でも注意は必要

なお地震の強さの目安は気象庁で上記のように示しています。

この最新のハザード地図で地震の確率はあくまでも予測ですが、低い所でも防災に対しての注意が必要で、日本に住んでる以上はあらゆる自然災害の防災意識は必要です。

また日本の自然災害は地震だけだは無く、台風・竜巻・集中豪雨など近年の異常気象にも備える事が重要。

冒頭でもお伝えしましたが、この記事を読み終わったら一度、知り合いや会社仲間や家族を巻き込んでこのサイト情報を共有して改めて地震への防災チェックしてみると良いと思います。

家に備えていますか?防災用品

あの教訓を生かし家でもある程度の備蓄品や防災用品は揃えていますが、やはりその中には、電池の放電、賞味期限切れなどいざ使う時に困ってしまう事があります。

なので家の防災用品は日頃から頭の片隅に入れておき、この防災用品の細やかな再チェックをしましょう。

□非常食(クッキー、5年位持つ食料、缶詰など)

□食料(最低3日もつ量の米、カップ麺、缶詰、お餅など)

□非常用飲料水

□懐中電灯

□電池

□充電器

□手袋

□ラップ

□寝袋

□ガスコンロ

□ガスカセット

□ろうそく

□お金

□新聞紙

□ゴミ袋

□消化器

□常備薬

□マッチ

□ライター

□使い捨てカイロ・充電式カイロ

□食器類

□ラシオ

□着替え

など、ざっと挙げただけでもこんなにあります。その家庭で必要な物はかわります。

なのでご自分で必要品をリスト化して常に消費期限があるもや、再確認が必要なものはひと目でわかるようにしておくと大変便利です。

私の家では毎年数回は家の防災用品の再確認をしています。

■防災用品で結構おすすめなのが、アウトドア用品(テント、ランタン、ガス台、焚き火台、寝袋など)

■車中泊用に車に積んである物で(非常用トイレ、大型のポータブル電源、ソーラーパネル、扇風機、電気毛布など)

防災意識を高めましょう!

そしてまだ防災用品を持っていなかったり、今回のこの「東北地方の沖~関東地方の沖での大きな地震確率が今後30年で90%以上」のニュースで防災用品の購入を踏み切る人もいるでしょう。

そんな人は一通り揃ってる防災セットをもっておくと便利ですね。

このセットと自分の必要品を備えるだけでも全然違いますからね。

これら詳細をみて自分に合ってる物を探してみるのも防災の一歩ですね。

合わせて読みたい記事

こちらも大事です全国都道府県のハザードマップが見れます。

現在自分の置かれてる場所が安全かどうか、避難経路、避難場所など再確認しておきましょう。